독도 기획

‘서울에서 가는 데 가장 오랜 시간이 걸리는 곳이 어디냐’고 물으면 주저하지 않고 ‘독도’라고 답하겠다. 서울에서 후포항까지 5시간, 후포항에서 울릉도까지 3시간, 울릉도에서 독도까지는 2시간이 걸렸다. 자정에 출발해 중간중간 밥을 먹고 배를 기다리다 도착해보니 시간은 오후 1시 반 쯤 돼있었다. 13시간 넘게 걸린 것이다.

홀로 독(獨), 이름부터 외로울 운명을 타고 났다. 독도(獨島)는 그 누구도 다가오지 못하게 하려고 홀로 멀리 떠난 것 같다. 관광을 이유로 오기에는 너무 많은 돈과 시간이 드는 곳, 그래서 애국심을 가득 채우고 와야 하는 곳이다. 독도에 들어오는 일은 웬만한 의지로는 어림도 없다. 내륙에서 울릉도로, 울릉도에서 독도로 오가는 승선료만 해도 20만원을 넘어간다. 망망대해 위에 올려진 두 개의 작은 바위로 이뤄진 섬 ‘독도’를 보기 위해 13시간을 달려오는 이들의 손에는 제각기 태극기가 하나씩 쥐어져 있었다.

게다가 이렇게 긴 시간을 달려 독도를 눈앞에 둔다 해도, ‘독도에 입도할 수 있냐’는 질문은 또 다른 문제다. 독도행 배 씨플라워호가 출항하자 안내방송이 시작됐는데, 그 내용이 야속하기만 하다. ‘파도가 세서 항에 접안하는 것을 실패하면, 독도 주변을 한바퀴 배로 돌고 울릉도로 돌아가야 한다’고 했다. 당연히 독도 땅을 밟아볼 수 있다고 생각했던 마음 한쪽도 살짝 내려놓아야 했다.

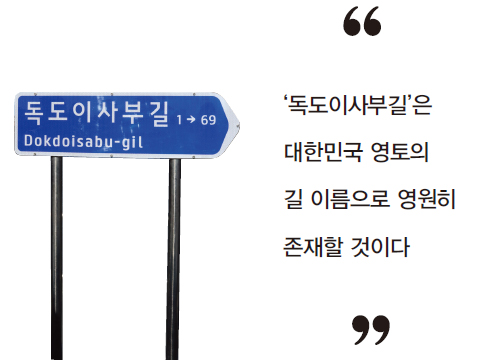

조그마한 섬답게, 독도에는 딱 두 개의 길이 나있다. 동도, 서도에 각각 하나씩이다. 지난 2008년, 도로명주소가 시행되면서 독도에도 새로운 주소가 생겼다. 울릉군은 독도의 도로명을 결정하기 위해 전국민을 대상으로 국민공모를 실시했다. ‘독도동도길’, ‘독도서도길’처럼 딱딱한 이름도 후보에 있었지만, 결국 ‘독도이사부길’, ‘독도안용복길’이 선정됐다.

동도에 있는 ‘독도이사부길’ 표지판은 독도를 찾은 관광객들에게 최고의 사진 명소다. 표지판 위 쓰인 ‘독도’라는 글씨는 사진 속 작은 돌섬이 ‘독도’임을 그 무엇보다 잘 드러내준다. 반면 ‘독도안용복길’을 구경할 수 있는 사람은 극히 드물다. 지난 10월 작고한 독도의 이장 故김성도씨와 해녀 김신열씨 부부가 살았던 서도에 평범한 관광객은 들어갈 수 없다. 밟고 서있는 동도에서 서도를 바라보면 4층쯤 돼 보이는 집이 있는데, 태극기 세 개가 펄럭이고 있다. 나중에 찾아보니 그 집이 故김성도씨가 살던 집이라고 한다. 그렇다면 ‘그 앞으로 난 길이 독도안용복길이겠구나’ 하고 짐작할 수 있을 뿐이다.

독도는 민간인에 의해 지켜져 온 역사가 빛나는 곳이다. 우리나라와 독도의 역사는 신라의 장군 ‘이사부’가 당시 우산국이었던 독도와 울릉도를 정복하며 시작됐지만, 이후 ‘안용복’, ‘독도의용수비대’와 같은 민간인이 독도의 명맥을 이어왔다. 조선 숙종 때, 어부였던 안용복씨는 일본의 배가 독도에 무단 침입하는 것을 보고 일본 막부에 찾아가 독도가 조선의 땅임을 인정받았다. 이들을 기념하기 위해 울릉도에는 안용복기념관과 독도의용수비대 기념관이 마련돼 있다.

특히 독도의용수비대와 관련해서 흥미로운 이야기가 많다. 그중에서도 ‘목대포 사건’이 대표적이다. 독도의용수비대는 동도 정상에 검은 칠을 한 나무 대포를 설치한다. 나무로 된 대포를 사용할 수 있을 리 없고, 그저 대포 모형에 불과했다. 그러나 이 나무 대포는 1954년 일본이 독도에 침입했을 때 유용하게 사용된다. 이 목대포를 본 일본의 함정은 독도에 가까이 접근하지 않았고, 이후 일본 언론에는 “독도에 거포 설치”라고 기사까지 났다고 한다.

한참 독도경비대의 인터뷰를 듣고 있는데, 우리를 독도로 태워다 준 씨플라워호의 뱃고동소리가 들려왔다. 독도의 땅을 밟은 지 채 삼십분도 되지 않았는데, 벌써 울릉도로 돌아가야 한다는 뜻이었다. 독도경비대원들은 인터뷰를 급히 마치고 ‘모두 배에 타라’며 관광객들을 안내하기 시작했다. 오늘날 독도에는 긴 시간 머물지 못할 것을 알고도 긴 시간 달려오는 우리 관광객이 있다. 그곳에는 우리 주소와 우리 경찰이 있고, 우리 주민이 살고 있다. 그 크고 작은 노력들이 모여 멀고도 외로운 땅, 독도를 지켜내고 있었다.

※‘독도아카데미’의 지원으로 취재를 진행했다.

글·사진_ 임하은 기자 hani1532@uos.ac.kr

사진_ 최강록 수습기자 rkd8hr1234@uos.ac.kr