詩 읽어 주는 남자

|

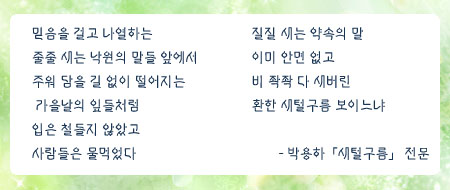

시인은 언어로 산다. 시인은 언어로 새로운 언어를 만들어내는 숙명으로 산다. 그런데 그러한 숙명이 비단 시인만의 것이라고 할 수는 없다. 우리는 살아가는 매순간 언어로부터 자유로울 수 없기 때문이다. 부끄러운 고백이지만, 말을 삶의 업(業)으로 살아가는 나는 언어가 삶을 옥죄는 감옥이라 생각하곤 한다. 어떤 필요로, 혹은 불필요하게 늘어놓은 말들을 수습하기 바쁜 게 우리네 일상이 아니던가. 하여, 박용하의 ‘새털구름’은 우리 일상에 던져진 충고로 읽힌다. |

서울시립대신문

webmaster@uos.ac.kr