지난 10월 하늘나라로 떠난 스티브 잡스의 전기 ‘스티브 잡스’가 출간됐다. 생전에 숱한 화제를 몰고 다녔던 만큼, 사후에 출간된 전기도 전 세계적인 인기를 끌고 있다. 국내에서도 출간되자마자 많은 관심을 받은 ‘스티브 잡스’지만, 전기 번역에 대한 비판이 등장하면서 ‘오역 논란’에 휩싸이고 있다.

논란은 번역가 이덕하 씨가 전기의 오역에 대해 지적한 글을 한 인터넷 카페에 올리면서 시작됐다. 이에 대해 번역가 노승영 씨가 ‘몇 가지 오역이 있는 건 사실이지만 어떤 부분은 번역자의 재량이라고 볼 수 있다’는 반대 의견을 제시하면서 논쟁은 ‘좋은 번역은 무엇인가’로 이어졌다. 번역 시에 최대한 원문에 가깝게 해야 하는지, 최대한 독자가 쉽게 읽을 수 있도록 다듬어야 하는지에 대한 사람들의 의견이 오갔다. 직역과 의역 중 좋은 번역에 가까운 것은 무엇일까. 직역, 독자를 저자 앞으로 데려가다 직역은 원문에 충실히 번역하는 방법이다. 즉 원문의 내용과 표현, 구성을 될수록 살려주는 것이다. 직역과 의역 중 어느 것이 더 좋은 번역이냐라는 논쟁만큼, 어디까지가 직역이고 의역인지에 대한 의견도 분분하다. 하지만 직역이 단순히 단어의 1대1 대응은 아니라는 것이 다수의 의견이다.

원문에 충실하게 번역하다보니 원문이 전달하려는 정보가 손실되는 경우가 적다는 점이 직역의 장점이다. 원문의 내용은 물론이고 느낌과 분위기까지 독자에게 전할 수 있다. 원문을 작성한 작가와 직접 만날 수 있는 방법인 것이다. 물론 우리말과 외국어가 1대1로 정확히 대응되지 않는 경우도 있기 때문에 완전히 똑같아질 수는 없다. 소설가 움베르트 에코가 자신의 저서에서 “번역은 거의 똑같이 말하기”라고 말한 것도 그와 같은 이유다. 또한 직역에는 우리말에는 없는 새로운 표현을 추가해 우리말을 풍성하게 한다는 장점도 있다. 지금은 익숙하게 사용하는 ‘뜨거운 감자(hot potato)’, ‘황금알을 낳는 거위(the goose that lays the golden eggs)’ 등의 표현은 의역을 했다면 글을 읽는 맛이 떨어졌을 것이다.

한편 직역의 단점은 이해가 쉽지 않다는 점에 있다. 이는 커다란 문제인데, 번역의 목적이 우리가 읽기 힘든 원서를 읽고 그것을 이해하는 데 있기 때문이다. 기껏 번역을 했지만 무슨 내용인지 도무지 알 수가 없다면 번역의 이유가 무색해진다. 원문에 가깝게 번역을 하려는 노력이 오히려 작가와 독자 사이를 멀게 만들 수 있는 것이다.

하지만 이해의 어려움을 초래한 이유는 직역 때문이라기보다 오히려 원문 자체가 난해하기 때문이라는 의견도 있다. 번역가 정영목 씨는 “원문이 독자들의 이해를 고려한다면, 그대로 번역했을 때도 독자들이 이해할 것이다”라며 “원문의 난해함에 쉽게 다가가도록 도와주는 것은 번역이 아니라 해설이나 주석일 것이다”라고 말했다.

▲ 오역논란에 휩싸인 스티브 잡스 전기 |

의역, 저자를 독자 앞으로 데려가다 의역은 원문의 표현과 구조를 번역어에 어울리도록 자연스럽게 번역하는 방법이다. 직역과 비교해 매끄럽게 읽히는 장점이 있다. 흔히 말하는 번역 투의 문장이 아닌 한국어 문장에 가깝기 때문이다. 해방 이후 많은 서양 서적들이 번역됐지만, 초기의 번역물들은 지나친 직역 때문에 이해하기가 쉽지 않았다. 원문과 비슷하게 번역을 한 것처럼 보였지만, 우리말과 서양어의 차이를 고려하지 않다보니 몇 번을 다시 읽어봐야 겨우 내용이 파악되는 경우가 많았다. 따라서 적절한 의역은 필요한 것이다.

우리말의 개성을 지킬 수 있다는 점도 의역의 장점이다. 시중에 출판되는 서적의 3분의 1 가량이 번역서라는 점을 감안해보면, 우리말이 번역에 의해 상당한 영향을 받을 수 있다는 것을 알 수 있다. 직역을 하다보면 원문의 표현을 따라가게 되고 이는 우리말에는 어울리지 않는 표현을 만들어내기 일수다. 번역가 이희재 씨는 ‘번역의 탄생’이라는 저서를 통해 “식민지 시절을 겪으며 우리보다 앞선 나라를 모방하기에 급급했다”며 그동안의 번역이 지나치게 직역에 치우쳐 있다고 지적했다. 의역을 통해 균형을 맞출 필요가 있다는 것이다.

물론 의역에도 오역이 될 수 있다는 단점이 존재한다. 지나친 의역은 번역을 창작으로 바꾸게 된다. 본질적으로 번역은 다른 사람의 글을 옮기는 작업이고, 이는 본래적 의미의 창작이 될 수 없다. 번역자가 잘못된 의역을 할 경우 이는 곧 원문의 훼손을 불러온다. 번역자 안정효 씨도 저서를 통해 “자신의 목소리를 내고 싶으면 창작을 추천한다”며 공격적인 의역의 위험성을 지적했다.

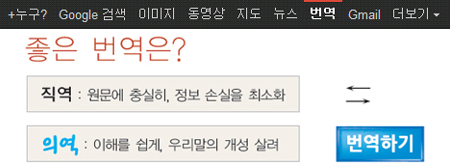

▲ 직역과 의역에 관한 논란이 벌어진 웹사이트들 |

오역 논란 속 직역과 의역 이번 ‘오역 논란’ 속에도 번역의 방식에 대한 관점의 차이를 느낄 수 있는 부분이 있다. 스티브 잡스 전기 국내판 108쪽에 나오는 ‘사람들을 위한 컴퓨터’라는 표현이 있다. 이 표현의 원문은 ‘Computer power to the people’이다. 이에 대해 이덕하 씨는 개인블로그의 글을 통해 “이 말은 70년대의 유명한 정치적 구호인 ‘power to the people’을 연상하게 하는 구절이다”라며 ‘power’라는 단어가 갖고 있는 중요한 정보를 뺐기 때문에 문제가 있다고 주장했다. 잡스가 저항 문화의 물결 속에서 젊은 시절을 보낸 것을 감안하면, 당시 사회적 분위기에 대한 정보가 소실된다는 것이다.

한편 이덕하 씨의 주장에 대해 노승영 씨는 개인 홈페이지의 글을 통해 “‘Computer power to the people’이 ‘민중에게 권력을’이라는 구호를 연상시킨다는 정보를 한국 독자에게 전달할 것인가는 번역자 재량에 속한다고 생각한다”고 말했다. 의미 전달이 원활하다면 불필요한 정보는 생략할 수 있다는 것이다.

직역과 의역 사이에서 직역과 의역. 어느 것에 더 비중을 두는 것이 좋은 번역일까. 번역가라면 누구나 고민해봤을 법하다. 두 방법이 모두 일장일단이 있기 때문일 것이다. 교양과목 ‘발표와토론’을 강의하는 서상복 교수는 “직역과 의역 사이에서 어느 지점을 선택할지 고민할 필요가 있다”며 “최대한 원문의 취지와 문체를 살리면서 이해가 쉽도록 해야 한다”고 말했다. 올바르고 좋은 번역은 무엇일까. 아마도 직역과 의역 사이에 있을 것이다. |

확 깬다. 어찌 저런 개념을 장착하다니.

번역이전에 세상을 대하는 이해력부터 장착을.

역사와 사람 사이에 컴퓨터가 탄생하면서 그게 어떤 힘으로 인류에게 인식되고 활용되는 것인가를

먼저 생각해야지. 무슨 민중에다 권력까지 아휴, 상상하는 꼬라지 하고는.

'computer power'란 덩어리만 들어도 딱 느낌이 안오나?

컴맹이신가? 글자 알아도 문맹이라더니.

정치적 구호까지 꺼내고.ㅋㅋ 미치.