패션의 도시, 안트베르펀

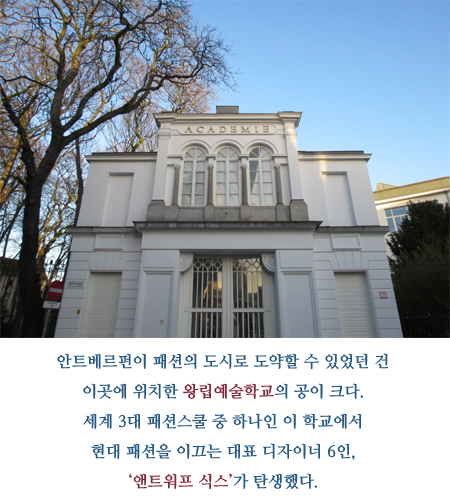

| 뉴욕, 파리, 밀라노, 런던. 우리가 ‘패션’을 얘기할 때 흔히 떠올리는 도시들이다. 실제로 이 도시들은 세계 4대 패션위크로 꼽히는 곳이기도 하다. 하지만 최근 차세대 패션의 도시로 주목받고 있는 곳이 있다. 바로 벨기에의 안트베르펀(Antwerpen)이다. 관광객들에게는 소설 『플란더스의 개』의 공간적 배경으로 더 친숙한 이 곳, 벨기에 제2의 도시이자 유럽을 대표하는 항구도시 안트베르펀에서 패션의 흐름을 읽어 보자. -편집자주- |

상상 이상으로 큰 규모의 중앙역을 빠져나와 도심으로 걸어가는 길은 말 그대로 ‘쇼핑 거리’였다. 조르지오 아르마니 같은 명품 브랜드부터 H&M, 포에버21 같은 중저가 캐주얼 브랜드까지 다양한 매장이 길 양편을 가득 메우고 있었다. 하지만 그 중에도 단연 시선을 끄는 건 각기 개성을 뽐내는 편집숍들이다. 고가의 상품들이 주를 이루다 보니 직접 쇼핑을 하기는 힘들지만 다양한 브랜드의 상품을 한 곳에서 구경하는 것만으로도 재미가 쏠쏠하다. 흔히 스트릿 패션으로 불리는 옷을 주로 판매하는 우리나라의 편집숍과 달리 안트베르펀의 편집숍에서는 ‘아방가르드(Avant-garde)’로 일컬어지는 옷들도 심심치 않게 찾아볼 수 있었다.

상식을 뒤엎고 유행을 앞서는 혁명가의 예술, 아방가르드

아방가르드. 중학교 미술시간이었을까, 어디선가 많이 들어보긴 했는데 구체적으로 아방가르드하다는 표현이 무슨 의미인지 정의하기란 쉽지 않다. 하지만 우리가 아방가르드라는 단어를 들었을 때 떠오르는 추상적인 이미지는 대개 비슷할 것이다. 일상생활과 동 떨어진, 이해하기 힘든, 그렇지만 멋있지 않은 건 아닌 예술 작품을 칭할 때 우리는 대개 아방가르드하다고 말한다. 그런 까닭에 ‘아방가르드하다’는 표현은 어딘가 이상한 옷이나 패션감각을 비꼴 때 우스갯소리처럼 쓰이기도 한다.

아방가르드는 본래 전위예술, 그러니까 현재보다 앞서나가는 예술이라는 뜻을 가지고 있다. 당장의 유행에서 벗어나 새로운 방향을 탐색하는 혁명적인 예술 경향이기 때문에 대개 예술가 개인의 개성이 전면적으로 드러난다. 때문에 우리가 아방가르드 패션이라고 할 때 괴이한 무언가를 떠올리는 것은 당연한 일일지도 모른다. 하지만 아방가르드 패션이 항상 이상하고 낯설기만 한 것은 아니다. 실용성을 중요시하는 안트베르펀 출신의 디자이너들은 아방가르드를 추구함과 동시에 ‘그럼에도’ 입을 수 있는 옷들을 만든다. 안트베르펀을 대표하는 디자이너 드리스 반 노튼, 앤 드뮐미스터, 마틴 마르지엘라 역시 깔끔하고 세련된 최소한의 기능을 중시하는 실용적 ‘미니멀리즘(Minimalism)’을 추구한다. 위의 3인은 그렇게 패션과 젊음의 도시 안트베르펀에서 시대를 앞서간 만큼 멋진 옷들을 만들어 냈다.

화려한 패턴과 세련된 조합 드리스 반 노튼

드리스 반 노튼은 안트베르펀 출신의 유명 디자이너 6인을 칭하는 ‘앤트워프 식스(Antwerp 6)’의 대표 주자다. 현역으로 활발하게 활동하고 있는 그의 옷은 이국적인 느낌의 화려한 패턴과 강렬한 색채 등으로 대표된다. 인도, 터키, 아프리카 등에서 영감을 받아 만들어진 패턴은 무척이나 화려하지만 과하다는 인상은 주지 않는다. 아름다운 색채와 어울린 패턴은 같은 문양이 반복되는 만큼 오히려 안정적이게 느껴지기도 한다.

그가 만드는 옷의 또 다른 특징은 자유로운 레이어링이다. 고전적이고 정형적인 패션을 추구하던 1980년대에 그는 기존의 남성 복식을 파괴하고 여러 옷을 겹쳐 연출함으로써 여유롭고 부드러운 패션을 선도했다. 남성복의 캐주얼화는 드리스 반 노튼으로부터 시작됐다고 해도 과언이 아닐 만큼 그 당시 그의 컬렉션은 파격적이었다. 그의 패션쇼에서는 모델뿐만 아니라 일반인들도 런웨이를 걸었고 그는 이에 걸맞게 일상에서 입을 만한 옷들을 만들어냈다. 격식을 차려서 입어야 하는 옷 대신 누구나 입을 수 있는 옷을 만듦으로써 그는 대중적인 호응을 얻었고 이후 시도한 여성복에서의 화려한 패턴 역시 극찬을 받으며 현시대 최고의 디자이너로 이름을 떨치게 됐다.

드리스 반 노튼의 컬렉션은 이국적인 패턴을 강조함으로써 낭만주의를 추구하는 한편 의복이 현실과 동떨어지지 않도록 유지함으로써 사실주의도 놓치지 않는다. 그는 이국적인 패턴을 쉬폰 등의 다양한 소재 위에 구현함으로써 어떻게 해야 우리의 일상에 자신의 옷이 멋지게 자리할 수 있을지를 고민한다. 또한 다양한 레이어링이 가능하도록 특정한 실루엣이 강조되는 옷 대신 실용적인 옷을 만든다. 다양한 색채와 패턴이 레이어링으로 어우러질 때 드리스 반 노튼의 고유함이 빛을 발한다.

지난 해 하반기, 길거리에서 그녀의 이름이 써진 가방을 찾는 건 그리 어렵지 않은 일이었다. 어디서부터 시작된 유행인지는 알 수 없지만 까만색 천에 흰색으로 써진 글자를 보고 있으면 디자이너의 이름이라는 생각보다 ‘어떻게 읽어야되지?’ 하는 물음이 먼저 떠오르곤 했다. 아직 우리나라에서는 그녀의 이름이 낯설지만 그녀 역시 앤트워프 식스의 일원이자 패션계를 이끌고 있는 유명인이다. 매 컬렉션마다 긍정적인 평가를 받으며 활발히 활동하던 그녀는 지난 2013년 말 돌연 은퇴를 선언했지만 패션계에서의 영향력은 여전하다.

그녀의 디자인에는 부드러움과 강인함, 깔끔한 실루엣과 주름처럼 자연스럽게 흐르는 실루엣 등 상반되는 느낌의 요소들이 함께 어우러져 있다. 유행과 상관 없는, 보다 앞서나간 실험적 디자인을 선보이기 위해 그녀는 의도적으로 무채색을 사용하기도 하는데 이런 그녀의 특성은 남성복과 여성복의 경계를 모호하게 한다. 그녀는 우리가 흔히 남성적이라고 말하는 직선, 여성적이라고 말하는 곡선을 함께 사용함으로써 성별의 경계를 허문다.

앤 드뮐미스터는 미니멀리즘을 추구하는 해체주의 디자이너로 분류된다. 디자인에서의 해체주의란 아방가르드 패션의 한 분파로 옷을 만드는 데에 있어 기존의 형태를 해체하고 이를 구조적으로 재구성하는 것을 의미한다. 그녀의 옷에서는 비대칭적인 실루엣이나 엇나간 듯한 바느질, 겉으로 드러난 재봉선 등이 특징적으로 두드러진다. 이렇듯 기존의 상식을 무너뜨리는 그녀의 디자인은 남성복과 여성복에 대한 고정관념까지 넘어선다.

얼굴 없는 모두의 패션 마틴 마르지엘라

마틴 마르지엘라는 ‘이해할 수 없는 패션’을 주제로 쓰여진 글에는 빠지지 않고 등장하는, 아방가르드의 대표 디자이너 중 한 명이다. 옷이 지나치게 이상하다거나 현실과 동떨어져있는 건 아니다. 다만 모델의 얼굴을 볼 수가 없다. 가발, 스타킹, 베일 등으로 얼굴을 가린 모델들은 철저히 익명의 누군가로 남는다. 디자이너 본인 역시 옷은 그 자체로 평가받아야 한다며 대중들로부터 주목받는 것을 꺼렸다.

극도로 익명성을 추구하는 그의 성향은 옷에 부착된 하얀색 라벨에서도 드러나는데 브랜드의 이름도, 심지어 사이즈도 표시돼있지 않은 라벨은 그저 제작 방법을 의미하는 숫자 몇 개로 채워지고 만다. 그는 이렇듯 본인의 컬렉션에 익명성을 부여함으로써 자신의 작품이 모두가 입을 수 있는 옷으로 여겨지길 바랐다. 자신의 옷도, 모델의 옷도 아닌 모두가 입을 수 있는 패션을 추구한 것이다.

아방가르드는 그 당시엔 시대를 앞서가는 예술이지만 시간이 지나면 대중적 유행이 되기도 한다. 그의 2011년 컬렉션에 등장한 '구두에 양말 신기'처럼 말이다. 이처럼 옷의 실용성과 대중성을 중시한 그는 컬렉션에 새롭고 창의적인 옷 대신 익숙한 옷을 입는 다양한 방법들을 소개함으로써 자신의 철학을 실현시켰다. 매 컬렉션마다 옷이 바뀌는 다른 브랜드들과 달리 마틴 마르지엘라는 기존의 옷을 활용한 재활용 작품 등도 심심치 않게 내놓으며 컬렉션 간의 연속성을 꾀하기도 했다.

앤 드뮐미스터보다도 훨씬 앞서 해체주의를 이끌었던 그가 지난 2011년 은퇴한 이후 브랜드 ‘메종 마틴 마르지엘라’는 ‘메종 마르지엘라’로 이름을 바꿨지만 그의 패션 철학은 여전히 계승되고 있다.

글·사진_ 장한빛 기자 hanbitive@uos.ac.kr