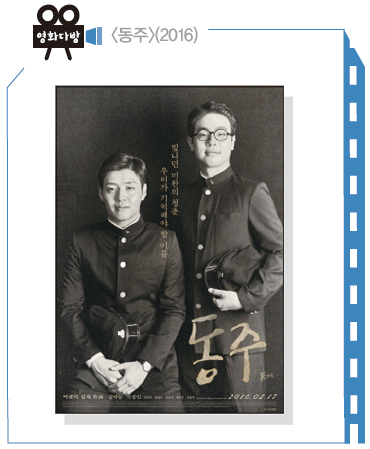

동주(2016)

“죽는 날까지 하늘을 우러러 한 점 부끄럼이 없기를”

이름도, 언어도, 꿈도, 모든 것이 허락되지 않았던 일제강점기. 동주와 그의 오랜 벗이자 사촌인 몽규는 조선의 평범한 학생이었다. 시인을 꿈꾸는 동주는 독립을 열망하는 몽규와 함께 창씨개명을 강요하는 혼란스러운 나라를 떠나 일본 유학길에 오른다. 그곳에서 열렬히 독립운동을 하는 몽규와 그런 그와 함께 하면서도 남모르게 시름이 깊어지는 동주. 동주는 몽규를 보며 그처럼 적극적이지 못한 자신을 한스럽게 여기기도 한다. 그러던 중 항일활동을 적발당한 두 청년은 결국 일제에 끌려가게 되고 가혹한 수감생활을 하면서도 동주는 시를 놓지 않는다.

영화 ‘동주’는 고문과 핍박 속에 개화하지 못한 채 세상을 떠난 청년시인 윤동주의 일대기를 담았다. 흑백 처리된 화면은 그의 서글픈 청춘을 더욱 도드라지게 한다. 청년 동주가 겪은 일련의 사건 속에서 시인 윤동주가 남긴 시를 배우가 담담하게 읊는다. 분위기는 축축하다. 차분하지만 차오르는 슬픔이 있다. 영화를 보는 우리 모두가 결말을 알고 있기 때문이리라.

작중 윤동주가 형무소의 수감실에 갇혀 작게 난 창을 바라보는 장면이 있다. 쇠창살 너머 별들을 보며 그는 시를 노래한다. ‘별 헤는 밤’이다. 더없이 아름다운 시가 그토록 암울한 시대에 탄생했다니! 그의 앞엔 모진 고문과 핍박만이 기다리고 있지만 그의 시선은 다만 저 별에 놓였던 것이다. 사랑을, 고향과 추억을, 그리고 자신과 조국을 노래하는 그의 모습에서 우리는 묘한 위로를 받는다. 순박한 청년이 모진 비바람 속에 싹을 틔워 불멸의 청년시인으로 역사에 남았다. 죽는 날까지 한 점 부끄러움 없었던 그의 삶을 흑백 필름을 통해 되짚을 수 있다는 게 기자에겐 참 벅찬 행운이다.

기자는 간 이식 수술을 하고 재활하는 동안에 이 영화를 몇 번이나 보았다. 이 영화를 보고 나면 어쩐지 마음을 말끔히 씻은 기분이 들었다. 그리고 지금을 견디는 힘을 얻었다. 그가 작은 창으로 보이는 별에서 추억을 찾았듯이 기자 역시 소소한 일상으로부터 희망을 발견할 수 있었다.

요즘 생활에 부침이 참 많다. 비단 기자만의 이야기는 아닐 것이다. 암울한 시국과 막막한 미래를 생각하다 보면 무기력증이 일게 된다. 아무래도 오랜만에 동주를 찾아 봐야겠다. 오늘밤에도 별이 바람에 스치운다.

김대훈 기자 daehoon0523@uos.ac.kr