詩 읽어주는 남자

|

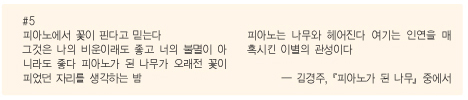

이별의 관성이라니 참으로 가혹한 언어이다. 사랑하기에도 짧은 생이거늘. 그러나 우리를 매혹시키는 것은 그 가혹한 언어의 세계 너머에 존재하는 ‘삶’에 대한 치열한 탐구이다. 나무에서 피아노로, 다시 피아노에서 나무로. 물질계를 넘나드는 김경주식(式)의 삶에 대한 탐구는 “이별의 관성”으로 귀결되지만, 역설적으로 “사랑의 관성”에 대한 강조일 것이다. |

박성필 (국어국문학과 박사과정)

webmaster@uos.ac.kr