詩 읽어주는 남자

|

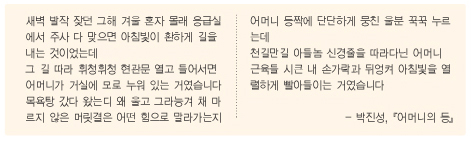

특정 시인에 대한 개인적 연민이 꼭 긍정적인 것은 아니지만, 때론 시의 진정성에 대한 신뢰를 배가시키기도 한다. 시인 박진성도 그런 경우였다. 그의 병적 체험을 전해 듣고 적어도 개인적 영욕을 위해 기교를 부리는 자는 아닐 것이라 추측을 했었다. 그러한 추측이 결코 틀리지 않았다는 것을 최근 그의 시편들이 잘 보여준다. |

서울시립대신문

webmaster@uos.ac.kr

|

특정 시인에 대한 개인적 연민이 꼭 긍정적인 것은 아니지만, 때론 시의 진정성에 대한 신뢰를 배가시키기도 한다. 시인 박진성도 그런 경우였다. 그의 병적 체험을 전해 듣고 적어도 개인적 영욕을 위해 기교를 부리는 자는 아닐 것이라 추측을 했었다. 그러한 추측이 결코 틀리지 않았다는 것을 최근 그의 시편들이 잘 보여준다. |