詩 읽어주는 남자

|

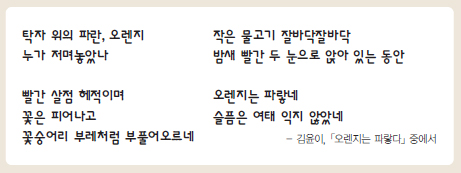

시인은 모반(謀叛)을 꿈꾸는 자이다. 그 모반의 대상은 문자 그대로의 나라가 아니라 때로 아비의 이름이 되기도 하며 때로 현실의 이름이 되기도 한다. 현실을 운위하는 일조차 팍팍한 오늘의 문학 환경에서 우리 시가 가야 할 길은 무엇인가 물어보기로 한다. 이즈음 김윤이 시와의 만남이 기쁜 이유는 앞의 질문에 대한 답이 쉽지 않기 때문이다. 이 시에서 시인은 오렌지를 “누가 저며놓았냐”고 묻고 있다. 모반을 꿈꾸는(?) 자의 저 능청스러운 물음을 따라가 보기로 한다. |

서울시립대신문

webmaster@uos.ac.kr