| 불과 몇 개월 전만 해도 벨기에로 여행을 가게 될 거라고는 생각하지 못했다. ‘벨기에 와플’은 고유명사처럼 익숙한데 정작 지도에서는 찾아본 적 없는 낯선 나라였다. 국기를 보면 어딘가 독일의 느낌이 나는데, 말은 프랑스어와 네덜란드어를 쓴다고 했다. 그래서 지명을 익히는 데에도, 간단한 회화를 익히는 데에도 두배의 시간이 걸렸다. 우리나라에 잘 알려지지는 않았지만 유럽인들에게는 사랑받는 아름다운 나라, 벨기에에서의 일주일을 소개한다. -편집자주- |

여행을 즐겁게 해주는 와플과 초콜릿의 달콤함

와플의 본고장 벨기에에서는 아무 것도 더하지 않은 플레인 와플이 가장 사랑받는다. 리에주식 와플 역시 플레인으로 먹었을 때 그 매력이 더해지는데 브뤼셀식 와플과 달리 겉은 바삭하고 쫀득한 식감을 자랑한다. 실제로 리에주 지역은 다른 곳에 비해 관광할 거리가 많지 않음에도 불구하고 오로지 와플을 먹기 위해 찾는 사람들이 많다. 오랜 시간 동안 리에주식 와플을 고집해왔다는 성당 앞 작은 가게는 우리가 찾았을 때도 와플을 기다리는 사람으로 줄을 이었다. 1유로짜리 동전을 내고 건네 받는 갓 구운 와플은 브뤼셀에서 이곳까지 타고 온 기차 값이 아깝지 않을 정도로 인상적이다. 저렴한 가격에 우리처럼 주머니가 가벼운 여행자들에게는 좋은 간식이 되기도 한다.

이와 달리 벨기에를 대표하는 초콜릿 브랜드 ‘고디바’와 ‘노이하우스’는 초콜릿 한 알에 3천원을 웃돌 만큼 높은 품질과 비싼 가격을 자랑한다. 현지에서도 결코 만만치 않은 가격이라 선뜻 발걸음이 가 닿진 않는다. 하지만 초콜릿으로 유명한 나라답게 저렴한 가격에도 수제 초콜릿의 뛰어난 맛을 충분히 경험해 볼 수 있다. 추운 날씨에 몸을 녹이기 위해 들어선 초콜릿 가게에서는 다른 첨가물 없이 따듯한 우유에 초콜릿을 그대로 녹인 진한 핫초콜릿 한 잔으로 속을 채울 수 있기도 하다.

감자튀김의 원조(?)이자 맥주를 사랑하는 나라

음식 문화가 발달한 벨기에에는 와플과 초콜릿 말고도 또 하나의 자랑 거리가 있다. 바로 맥주다. 벨기에에서는 각 지역에 자리한 수도원 등에서 특색 있는 맥주를 빚어낸다. 그렇게 만들어진 맥주의 종류가 총 3162개에 달한다. 맥주로 잘 알려진 독일을 제끼고 국민 1인당 맥주 생산율이 가장 높은 나라로 꼽힌다니 벨기에의 맥주 사랑을 알 만하다. 가게 메뉴판에는 우리에게 친숙한 호가든 외에도 주필러, 듀벨, 레페 등 벨기에 대표 맥주와 함께 지역마다 다른 로컬 맥주가 적혀 있다. 맥주마다 마시는 전용잔도 따로 있고, 이 전용잔이 없으면 그 맥주는 아예 팔지 않는다고 하니 그 철학도 굳건하다.

맥주하면 자연스레 떠오르는 안주! 우리에게는 치킨이지만 벨기에 사람들에게는 감자튀김이다. 우리가 ‘치맥’을 사랑하는 만큼 그들은 ‘감맥’을 즐겨먹는다. 패스트푸드점에서 보는 감자튀김보다는 훨씬 두꺼운 ‘벨지안 프라이(Belgian fries)’가 주된 안주다. 길거리를 걷다 보면 다들 손에 종이 봉투를 들고 감자튀김을 먹고 있는 모습을 쉽게 볼 수 있다. 벨지안 프라이는 사실 ‘프렌치 프라이(French fries)’와의 논쟁에 반발해 만들어진 단어다. 프랑스가 아닌 벨기에가 두꺼운 감자튀김의 원조라는 것이다. 이 자존심 싸움은 제법 진지해서 양국의 역사학자들은 지난 2012년 토론회를 열어 이 문제를 다루기도 했다. 현재 벨기에는 세계문화유산으로 벨지안 프라이를 등재하자는 움직임까지 보이고 있다.

빅토르 위고가 사랑한 예술의 도시, 브뤼셀

브뤼셀, 벨기에의 수도라기 보다는 유럽의 수도라는 별칭으로 더 알려진 이 작은 도시는 말 그대로 예술의 도시다. 『레미제라블』의 작가 빅토르 위고가 아름답다고 극찬한 그랑 플라스(Grand Palace) 주변에는 파리의 루브르 박물관에 뒤지지 않는 벨기에 왕립 미술관이 자리해있고 ‘이것은 파이프가 아니다(Ceci n’est pas une pipe)’라는 그림으로 유명한 르네 마그리트 미술관도 함께 둘러볼 수 있다.

이뿐만 아니다. 벨기에 미술의 독창적인 매력은 유쾌하고 개성적인 만화 캐릭터들에서도 돋보이는데 우리가 잘 알고 있는 TV 애니메이션 <스머프> 역시 벨기에 태생의 작품이다. 왕립미술관에서 그랑 플라스를 가로 질러 조금 걷다보면 구석진 골목에 자리한 만화 박물관을 마주하게 된다. 어렸을 적 한번쯤 읽어봤을 『땡땡의 모험』 속 주인공들과 ‘스머프’를 한번에 만나볼 수 있는 곳이다. 허름하게 느껴지는 외관과 달리 내부는 무척이나 고풍스럽다. 박물관 안에는 땡땡과 스머프를 비롯해 벨기에를 대표하는 만화들의 원화와 피규어 등이 전시돼있다. 기념품점에는 추억을 간직하기 위해 무엇을 살까 고민하는 사람들로 북적인다. 엽서를 포함해 몇 가지 선물을 고른 뒤 다시 그랑 플라스로 향했다.

그랑 플라스는 이름이 가진 큰 광장이라는 뜻과 다르게 그리 넓지만은 않다. 광장을 완전히 에워싼 고풍적인 건물들 중에는 시청도, 박물관도 자리해있다. 하얀 빛깔에 군데군데 금색으로 장식된 건물들은 어딘지 모르게 장엄함을 자아낸다. 하지만 그랑 플라스가 관광지로 유명세를 탄 건 낮의 화려한 모습보다 아름다운 조명으로 수 놓아진 색색의 야경 때문이다. 일찍 해가 지는 탓에 조금은 이른 다섯시, 웅장한 클래식 음악과 함께 시작된 조명쇼는 화려한 조명과 음악의 조화만으로 감탄을 자아낸다. 길지 않은 시간, 공연이 끝나자 너나 할 것 없이 다들 환호성을 지르며 박수를 친다. 영화 같은 광경, 황홀한 10분이었다.

유서 깊은 성당들과 오랜 가톨릭의 향취

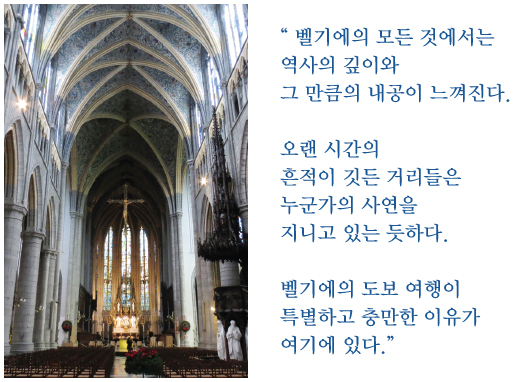

벨기에 길거리에 자리한 건물들이 어딘가 고즈넉한 느낌을 가지고 있는 것에는 가톨릭의 영향을 무시할 수 없다. 국교가 지정된 나라는 아니지만 여느 유럽 나라들이 그렇듯 벨기에에도 가톨릭 유산이 많이 남아있다. 어느 도시를 가든 가장 높은 건물은 종을 치던 종루이고 그곳에 올라 주변을 내려보면 군데군데 성당 모양의 건축물들이 눈에 띈다. 수도인 브뤼셀에 자리한 하얀 외관의 성 미셸 성당, 『플란다스의 개』의 배경으로 유명한 안트베르펜 노트르담 성당 등 유명세를 얻은 성당 외에도 멋진 가톨릭 건축물을 쉽게 찾아볼 수 있다.

그 중 벨기에 가톨릭 대학교가 자리한 브뤼셀 근교의 루벤은 시간 여행을 떠나온 듯 멋진 경험을 선사한다. 루벤은 도시 전체가 대학이라고 해도 될 정도로 교육 도시로 유명한 곳이다. 이곳 가톨릭 대학교는 벨기에 최고의 명문대로 철학자 에라스무스가 교수로 재직하기도 한 곳이다. 오랜 시간의 흔적이 역력한 건물들은 방학을 맞아 보수가 진행중이기도 했다.

곳곳에 자리한 학교 건물 사이로는 루벤 시청도 있다. 시청 외관을 뒤덮은 예쁜 조명, 그 앞에 자리한 아기 예수 탄생을 기념하는 조각상은 크리스마스 분위기를 물씬 풍기고 있었다. 포장되지 않은 도로를 따라 버스가 덜컹거리며 오가고, 한껏 들뜬 사람들이 “메리 크리스마스”라며 낯선 우리에게 인사를 건네기도 한다. 한국이 아닌 다른 곳에서 처음 맞이하는 크리스마스는 걱정했던 것보다 훨씬 더 따스했고, 기대했던 것보다 훨씬 더 아름다운 모습이었다.

장한빛 기자 hanbitive@uos.ac.kr